对于波士顿本《历代帝王图》诸帝王形象差异,古今学者大抵相信,这些帝王之所以形象不同,乃是蕴含褒贬评价。值得注意的是,学者在论述由形象差异所喻示的褒贬评价时,除重点描述各帝王动作、神情之别外,还提到帝王冠服差异也发挥了一定作用,譬如石守谦即指出北周武帝的服饰远较陈后主正式。这一观察是很敏锐的。事实上,波士顿本《历代帝王图》中诸帝王冠服的差异,不仅可能喻示画家对帝王的褒贬评价,而且可以成为解读画卷如何绘制的图像密码,值得进一步深究。以下笔者即尝试由此切入,探讨《历代帝王图》的绘制过程。 本文来自jirehuo.com

帝王冠服的差异与解读 内容来自www.jirehuo.com

无待赘言,《历代帝王图》中诸帝王冠服存在差异是显而易见的,一眼即可看出,最简单地说,十三位帝王中,光武帝刘秀、魏文帝曹丕、吴主孙权、蜀主刘备、晋武帝司马炎、北周武帝宇文邕、隋文帝杨坚身着冕服,汉昭帝刘弗陵、陈宣帝陈顼、陈文帝陈蒨、陈废帝陈伯宗、陈后主陈叔宝、隋炀帝杨广,冠服则与此有异。然而吊诡的是,在相当长的时间内,《历代帝王图》这一独特“表现”在相关著录、题跋中均未有所呈现,直到元人王恽才首次将之明确标示出来,云:

内容来自www.jirehuo.com

阎立本画古帝王一十四人:汉文昭帝、光武皇帝、魏文帝丕、蜀昭烈皇帝、吴孙权、晋武帝炎、陈宣帝、陈文帝、陈废帝、后主叔宝、陈文帝、周武帝宇文邕、隋文帝、炀帝。……十四帝除汉文、陈宣、废帝、后主、炀帝,余皆衮冕,若五方帝之仪。

王恽注意到汉文帝(即汉昭帝)、陈宣帝等五位帝王(漏陈文帝)所着冠服与其余诸帝有别,后者“皆衮冕,若五方帝之仪”。王恽称着衮冕的帝王形象如五方帝,不尽准确。严格说来,彼时五方帝的形象大约有着衮冕和着通天冠两种。前者如河北石家庄毗卢寺毗卢殿(图1a)、怀安昭化寺大雄宝殿、山西繁峙公主寺大佛殿、浑源永安寺传法正宗殿、阳高云林寺大雄宝殿绘明代水陆画及山西右玉宝宁寺明代水陆画、明刻版画《水陆道场神鬼图像》等,图中多题作“五方五帝”的五方帝皆着衮冕;后者如山西稷山青龙寺腰殿绘元代水陆画(图1b)、河北蔚县故城寺大雄宝殿绘明代水陆画等,五方帝则着通天冠。 本文来自jirehuo.com

挤热火,www.jirehuo.com

图1a 毗卢寺明代水陆画之五方帝 内容来自www.jirehuo.com

图1b 青龙寺元代水陆画之五方帝

copyright jirehuo.com

王恽没有提及未着衮冕的诸帝冠服具体为何,至清人孙星衍、李恩庆始有明确著录。孙氏《平津馆鉴藏书画记》称:

前汉昭帝(旁注“文”字),冠三梁冠。 本文来自jirehuo.com

陈宣帝……冠幞头,有翅。 copyright jirehuo.com

陈文帝……冠素弁。

陈废帝……冠素弁。

陈后主……冠元弁。 挤热火,www.jirehuo.com

隋炀帝……冠碧弁,缀珠。 本文来自jirehuo.com

李氏《爱吾庐书画记》则著录为: copyright jirehuo.com

(汉昭文帝)冠弁,朱衣墨缘。 copyright jirehuo.com

(陈宣帝)元衣,冠弁。 copyright jirehuo.com

(陈文帝)素弁,淡赭衣,青缘衷衣,露龟背锦文。 copyright jirehuo.com

(陈废帝)素弁,绯衣,元缘青帔。

(陈后主)青弁,绯衣墨缘。

本文来自jirehuo.com

(隋炀帝)黄弁,元衣朱裳。

尽管二氏表述略有差异,但大致都认为诸帝所着主要是弁。不过,从形制上看,除隋炀帝首服可称弁外,其余大约都不是弁。汉昭帝所着颇似故宫博物院藏传顾恺之绘《列女仁智图》“楚武邓曼”故事中楚武王所着之冠,唯后者多一耳(《列女仁智图》中诸人所着冠多有耳,图2a、图2b),或认为即通天冠,不过对比汉画像石所见通天冠形状可知(图2c),汉昭帝、楚武王所着应是一种变形的通天冠。

图2a 《历代帝王图》之汉昭帝 本文来自jirehuo.com

挤热火,www.jirehuo.com

图2b 《列女仁智图》之楚武王

本文来自jirehuo.com

挤热火,www.jirehuo.com

挤热火,www.jirehuo.com

图2c 武氏祠画像石之通天冠

又陈宣帝所着,孙星衍、李恩庆名之曰“幞头”及“弁”,伍莉莉亦称作“有脚上曲幞头”。陈文帝、陈废帝所着,争议较大,多数学者倾向于白纱帽,沈从文、孙机则分别认为是菱角巾和白帢。陈后主所着,一般多采纳孙机意见,认为是皮弁。不过征诸史事,幞头始见于北周,是北族冠服的衍生物,南朝君主无由服之。而白帢在梁陈皇帝服制中乃是吊服,“为群臣举哀临丧则服之”,平常并不服用。至于皮弁,《隋书》所见梁陈皇帝服制也未见记载。因此陈朝四主是否着幞头、白帢、皮弁,毋宁说是有疑问的。 内容来自www.jirehuo.com

笔者曾注意到,南朝皇帝多着白纱帽。而据《隋书·礼仪志六》记载,帽除以白纱为之者,“又有缯皂杂纱为之,高屋下裙,盖无定准”,亦即当时还存在其他颜色的纱帽,且形制多样。关于后者,《隋书·礼仪志七》言之更详:“宋、齐之间,天子宴私,着白高帽,士庶以乌,其制不定。或有卷荷,或有下裙,或有纱高屋,或有乌纱长耳。”所谓“卷荷”“下裙”“纱高屋”及“乌纱长耳”,皆为纱帽的特殊式样。准此,笔者认为陈朝四主所着应都是纱帽,其中宣帝所着两侧有耳之冠或即“乌纱长耳帽”(图3a),文帝、废帝所着则为“卷荷白纱帽”(图3b、图3c),后主所着(图3d)形状上看固然近似隋炀帝所着皮弁(图3e),与《新定三礼图》所见皮弁也颇相仿(图3f),不过也与陈宣帝、文帝等所着纱帽相去不远(后者除去两耳),因此不排除大约是一种卷荷式样的乌纱帽。 内容来自www.jirehuo.com

图3a 《历代帝王图》之陈宣帝 挤热火,www.jirehuo.com

copyright jirehuo.com

挤热火,www.jirehuo.com

图3b 《历代帝王图》之陈文帝

内容来自www.jirehuo.com

本文来自jirehuo.com

图3c 《历代帝王图》之陈废帝 挤热火,www.jirehuo.com

本文来自jirehuo.com

本文来自jirehuo.com

本文来自jirehuo.com

图3d 《历代帝王图》之陈后主

内容来自www.jirehuo.com

图3e 《历代帝王图》之隋炀帝

挤热火,www.jirehuo.com

内容来自www.jirehuo.com

内容来自www.jirehuo.com

图3f 《新定三礼图》之皮弁

无论如何,在《历代帝王图》的图像系统内,着冕冠的帝王与不着冕冠的帝王构成鲜明对立,尤其是南朝四帝,无一例外均被加以与冕服有别的“便服”。画家为何如此安排,王恽、孙星衍、李恩庆等均未有解释,沈从文粗略判断:“全画人物面貌虽有异,服制却多相同,所反映的只是隋、唐人沿袭汉《舆服志》三礼六冕旧说及晋南北朝画塑中冕服而产生的帝王冕服和从臣朝服式样,和汉、魏本来情形并未符合。”这里,沈从文追究了《历代帝王图》中皇帝冕服的来源,指出其系以《续汉书·舆服志》六冕旧说及晋南北朝画塑中所见冕服为据,并非本于实际情形。 内容来自www.jirehuo.com

沈从文的上述判断没有论证,且未提及部分帝王着便服的缘由。这之后,陈葆真通过详实论证提出独特解释,概括其见解要点如下: 挤热火,www.jirehuo.com

1.赞成富田幸次郎、吴同等的意见,将画卷分为前后两段,前段包括汉昭帝、光武帝、魏文帝、吴主孙权、蜀主刘备、晋武帝,后段包括陈宣帝、陈文帝、陈废帝、陈后主、周武帝、隋文帝、隋炀帝;后段为7世纪作品,前段则是根据后段图像摹作,成于11世纪中期之前;全卷图像设色经过后人添补;榜题也可能为后人所加。

2.较早的后段,画家以北方诸帝的衮冕象征后周和隋为天下正统政权,而梁、陈诸帝(陈文帝、陈废帝她认为应为梁简文帝和梁元帝)的便服象征地方政权。 copyright jirehuo.com

3.较晚摹作的前段,在图像方面,画家仅择取后周武帝和侍者的造型,作为图式典范,重复制造出五组大同小异的帝王群像,排列在穿便服的“汉昭帝”(她认为是王莽)之后。每个皇帝的脸部表情差异不大,未能显现这些人物的个性。画家的兴趣在于表现“正统观”,利用以上六个依顺序排列的皇帝,来反映从汉到西晋之间各代政权转移的连续性和正统性。

可以看到,陈先生系以《历代帝王图》中作为“原迹”的后半段为据、且排除榜题的干扰而进行解释的。在她看来,《历代帝王图》中皇帝着冕服与否并非基于某个图像渊源,而是蕴含了画家的正统性意识在内,着冕服具有正统,反之则不然。

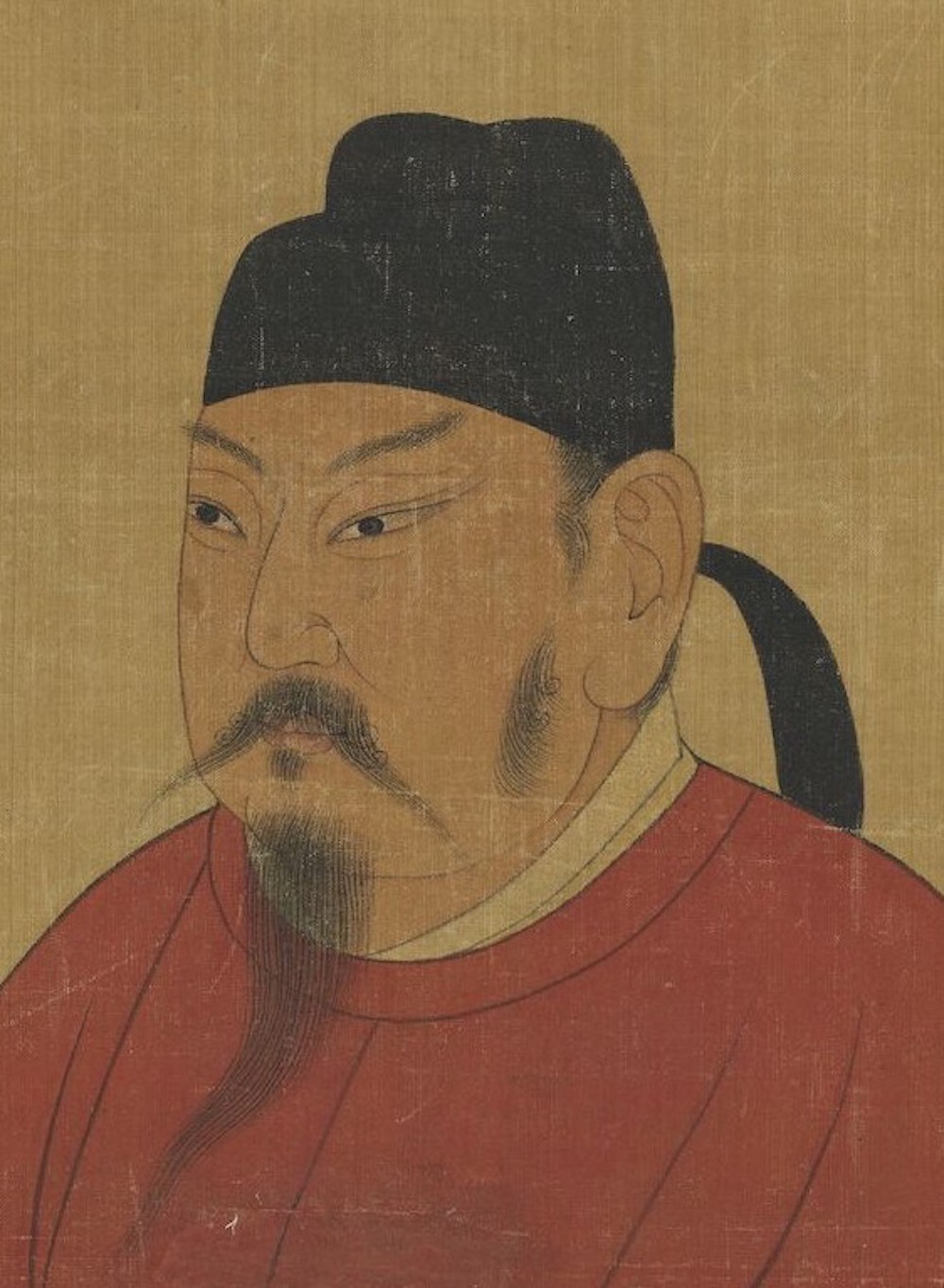

进言之,陈先生是在将《历代帝王图》创作与唐初政治意识相联系的前提下做出这番解释的,她认为,《历代帝王图》后半段原迹可以看作是唐太宗个人对梁、陈、周、隋四朝整体功过的总评,与贞观时期修撰南北朝各朝历史的背景关系密切;唐太宗及贞观朝所修诸史系以北方的周、隋为正统,南方的梁、陈为地方政权,故《历代帝王图》中周武帝、隋文帝相应地被加以冕服,南朝皇帝则被配以便服。 挤热火,www.jirehuo.com

将《历代帝王图》与政治意识相关联,陈先生并非首创。如陈先生所论,以往关于《历代帝王图》的研究,大致分为三类:一是图像的风格分析,二是画者的探讨与作品的断代,三为图像功能的探讨。第三类代表即石守谦在1987年刊出的《南宋的两种规鉴画》一文,指出《历代帝王图》具有积极的政治规鉴作用,显然亦注意到图像呈现与政治意识的关联。在此意义上,陈先生的研究可说是位于其延长线上。不过,陈先生却未像之前研究一样着眼于《历代帝王图》中诸帝王相貌、形态的优劣,藉以论述画家褒贬,而是瞩目于更醒目、也更具深层次意义的帝王冠服的差异,从更为宏阔的初唐历史认识予以解释;且其立论不立足于单个帝王,而是将《历代帝王图》视作一个整体,重视诸帝王之间的结构性联系,尝试从整体上把握创作意图,由此提出富有深度的图像理解,大大推进了学界对《历代帝王图》的认识。故而她的意见发表后颇受好评,并被视为典范研究收入作为“台湾学者在中国史领域代表性著述汇编”的《台湾学者中国史研究论丛》。学者也多沿袭这一见解。如陈文曦2008年发表的《阎立本的〈十三帝王图〉初探—以冕服“十二章”纹饰为基准》即称:

本文来自jirehuo.com

在《十三帝王图》中关于帝王的穿着冕服与便服的不同,似乎也暗示作画者对于帝王的评价,穿冕服的帝王有的是开国之君,如:汉光武帝为东汉的建立者、晋武帝、蜀主刘备、魏文帝、吴主孙权。另一类穿冕服者是灭陈朝的帝王,如:隋文帝、后周武帝。此外在穿便服的帝王中,又以姿态来分站姿和坐姿。着便服站姿者,如:汉昭帝、陈后主。着便服坐姿者,如:陈宣帝、梁元帝、梁简文帝。 内容来自www.jirehuo.com

作画者藉由穿着的冕服和便服的不同、站姿和坐姿的不同,初步地划分帝王的评价高低、褒贬之意,开国之君与亡国之君的差异。 本文来自jirehuo.com

可以看到,陈文曦在陈葆真设定的冕服、便服之别的基础上又加入了站姿、坐姿的维度,由此形成更复杂的评判帝王正统、褒贬的标准。宁强同年发表的《作为政治合法性象征的帝王肖像画:〈历代帝王图〉新研》,重点虽不在检讨服饰,但提及《历代帝王图》中着冕服者为英明神武的君主,着便服者为软弱无道的君主,表述虽有差异,内涵可谓一脉相承。刘波2016年发表的《解读无声的评论:〈帝王图〉新探》,更是完全因袭陈说,以冕服象征正统,陈朝四主所着非冕服(他认为是宗教服饰)对应非正统。无待赘言,陈葆真等以冕服蕴含正统观及褒贬,且将其与贞观朝修史,亦即以唐太宗为代表的时人的历史认识相关联,其核心旨趣即如陈文标题所述,“图画如历史”。

“冕服=正统”“便服=非正统”说辨疑

内容来自www.jirehuo.com

《历代帝王图》的绘制与唐初政治密切相关,这一点固无疑问,不过,这是否意味着《历代帝王图》以不同冠服加诸各帝王,也一定植根于唐初政治—具体而言即是以唐太宗为首的唐廷君臣包括帝王褒贬与正统观等的历史认识?事实上,对于陈葆真将《历代帝王图》中皇帝着冕与否诉诸唐人正统观的解读,已有学者提出疑义。沈伟在实地观察后发现今所见《历代帝王图》上有缀合痕迹,系由六段画卷拼合装裱而成,由此确认现存图卷只是一个残本,原本一定不止于目前所看到的“十三帝王”。因此,他认为: copyright jirehuo.com

既然该帝王图卷有着明显的缺失,则本画卷图像与史书编撰之间的关系,就难以获得更充分的论证,因而不足以说明陈葆真文章中所认为的—与初唐“修史关系密切”。

挤热火,www.jirehuo.com

在此基础上,他进一步论述道:

也许陈葆真所忽略的是:“图画”与“史实”的关系,未必就是单纯的一个“如”字,而更应该是一个“补”字,所谓“宣物莫大于言,存形莫善于画”。若此《历代帝王图》之类的绘制,就不是出于史书撰述之后的一一对应的“图解”,而不过是传统以来人物图像绘画方式在功能价值上的体现。

要言之,沈伟并不否认《历代帝王图》具有宽泛而普遍的政治教化意涵,只不过他强调由于现存图卷并不完整,因此不能将《历代帝王图》与史书编纂间的关联坐实。

不过另一方面也应看到,沈伟虽然认为陈葆真将《历代帝王图》中帝王形象视为与史书一一对应的“图解”的认识过于勉强,但对陈先生所揭示的冕服与正统的关联并未提出直接挑战。事实上,对于帝王图蕴含正统意识,他在某种程度上是接受了的,只不过他认为,《历代帝王图》卷的原貌,当绘制有更为宏大的图像序列,以与唐初的正统史观相辅而行,达成“图绘”的意蕴。

那么,《历代帝王图》中画家以冕服、便服加诸不同帝王,其用意是否即如陈葆真所说是“利用了图像来诠释历史”,藉以呈现唐初君臣的正统意识呢?仔细检核图像,不难发现其中存有若干矛盾。

挤热火,www.jirehuo.com

其一,隋炀帝着皮弁。按照“冕服=正统”“便服=非正统”的逻辑,身着皮弁的隋炀帝显然应属非正统。不过征诸史实,隋炀帝虽为亡国之君,其法统地位却无可置疑。大业十三年(617),攻入长安的李渊拥立代王侑为天子,遥尊隋炀帝为太上皇;第二年炀帝身死,“崩问至,帝乃率文武群贤僚佐,从少帝举哀于大兴后殿。帝哭哀甚。有谏止帝者,帝曰:‘吾为人下,丧居何可不哀!’”李渊所为究竟发自内情还是惺惺作态暂且不论,但这番“表演”无疑显示出彼时隋炀帝仍为天下共主。而在李唐建国后,炀帝的法统地位仍维持不坠。《册府元龟》记后晋天福四年(939)太常礼官议立唐庙,“按武德故事,祀隋之三帝”,可见在武德年间,炀帝仍作为前朝帝王享有祭祀。又《唐六典》载陵庙守户,“周文帝、隋文帝陵各置二十人,周、隋诸帝陵各置十人”,既在周文帝陵、隋文帝陵外另及周、隋诸帝陵,炀帝陵也应包括在内。尽管炀帝陵的陵户并未达到中宗景龙三年(709)太常博士唐绍上疏议诸武、韦陵墓守户时所云“先代帝王陵户,准式二十人”的标准,c但炀帝陵既设置守户,表明至少在有唐一代其法统地位无可争议。近年出土的制作于贞观年间的隋炀帝墓志,志题称“随故炀帝墓志”,也显示出炀帝法统地位确切无疑。或许是意识到这一点,陈葆真针对着便服的帝王于“非正统”之外又加上“亡国之君”,试图弥合“正统着冕服”与炀帝着皮弁之间的矛盾。不过这一专门针对炀帝的设定,已然一定程度上动摇了冕服与正统的关联。事实上,正如后文所述,炀帝着皮弁乃是画家基于炀帝日常服饰所作的创作,与是否正统无关。

挤热火,www.jirehuo.com

其二,周武帝像题记中的“无道”。案《历代帝王图》在诸帝像前方上端都有或长或短的题记,其中周武帝像题记最长,作:“后周武帝宇文邕,在位十八年,五帝共廿五年,毁灭佛法,无道。”显然,语含批评的“无道”二字与身着冕服、具有正统的周武帝格格不入。对此,陈葆真以“无道”二字墨色较淡,推测或为后人所加。不过,为何后出字迹反而墨色较淡,这似乎不太好解释,因此更有可能的情形应如吴同所说,乃是原题记被后人刮去的残迹。又陈先生以“无道”这种强烈谴责的评论,与其他帝王像题记只述事实、不作任何褒贬的措辞格式不同,论其为后人添加。不过仔细审视与宗教相关的三则题记,不难发现原题记作者做这种评判完全是可能的。

如上所见,陈宣帝像题记作“深崇佛法,曾诏朝臣讲经”,陈文帝像题记作“深崇道教”,周武帝像题记之“毁灭佛法”,正与二者相对。陈葆真以唐太宗批评梁武帝父子佞佛亡国论证唐太宗不“崇佛”,并进一步说明唐太宗于“崇佛”“灭佛”都不十分在意,因此陈宣帝、陈文帝像题记不加褒贬,周武帝像题记也应如此,“无道”二字系后人所加。不过值得注意的是,《历代帝王图》题记大抵不叙帝王治绩,仅见的言及治绩的三例都与佛道信仰相关,这显示出画家对于佛道决非无所谓的态度。而从包括阎立本在内的六朝隋唐画家多参与寺观宗教壁画绘制,且题记使用多用于肯定式评价的“深崇佛法”“深崇道教”来看,毋宁认为画家应是推崇佛、道的,然则“毁灭佛法”的周武帝被批评“无道”,未必即有疑问。要之,尽管上述题记未必尽皆符合史事,但包括“无道”二字在内的题记不宜轻易否定。若此说不误,则“无道”的周武帝是否会被画家绘成具有正统的形象,不得不说是有疑问的。 内容来自www.jirehuo.com

其三,刘备、孙权着冕服。对于绘有汉昭帝、光武帝、魏文帝、吴主孙权、蜀主刘备、晋武帝等六帝的《历代帝王图》前半段,如前所述,研究者一般认为其系后人绘制,甚至认为或即据后半段周武帝像或隋文帝像“重复制造”。之所以如此,陈葆真判断这是因为画家的兴趣并非显现这些人物的个性,而是在于表现“正统观”,即通过六个依顺序排列的皇帝,来反映从汉到西晋之间各代政权转移的连续性和正统性。亦即在陈先生看来,画像摹制的前半段乃是和后半段的原作享有同一套“符号”体系。按照这个体系,着冕服的刘备、孙权应和同时代的曹丕一样,被画家归入正统帝王之列。不过征诸史实可知,迄至北宋为止,对于鼎足而立的三国,主流意见一直都以曹魏为正统,唐代官方亦然,曹丕像题记作“魏文帝”(图4a)而刘备、孙权像题记称“蜀主”“吴主”(图4b、图4c),也表明画家并不以后二者为正统。着冕服的刘备、孙权既不得正统,冕服与正统的联系也就不攻自破。 copyright jirehuo.com

图4a 曹丕像题记图

挤热火,www.jirehuo.com

copyright jirehuo.com

挤热火,www.jirehuo.com

挤热火,www.jirehuo.com

图4b 刘备像题记图 内容来自www.jirehuo.com

内容来自www.jirehuo.com

图4c 孙权像题记

其四,汉昭帝着“便服”。同在画卷前半段、被认为“反映从汉到西晋之间各代政权转移的连续性和正统性”的汉昭帝,其正统性固不待赘言,然其所着却是“便服”,由此构成一条不利于“冕服=正统”说的反证。对此,陈葆真认为题记有误,实际应为王莽,试图以此解决图像中人着“便服”的矛盾。不过,若以此图为王莽,也有滞碍难通之处。案无论《历代帝王图》的作者是阎立本还是郎余令,其绘制公认为是“按据史传,想象风采”,按照石守谦的描述,即画家依赖由史书上所得之资料,去制作此人物之“历史真实感”,由此实现画像“鉴诫”与历史真实间的平衡。而史传中的王莽,如《独断》等所见,“王莽无发,乃施巾,故语曰‘王莽秃,帻施屋’”,亦即王莽秃头,故需巾帽遮挡。从此记载频见于《后汉书》刘昭注及《北堂书钞》等文献,且不时为后人称引可知,隋唐人对王莽秃头的形象当不陌生,然则“按据史传,想象风采”作画的画家笔下的王莽,必然也是秃头或以巾帽遮挡头发的形象。然而今《历代帝王图》中“汉昭帝”却可显见头发,因此其人非王莽无疑,题记所设定的“汉昭帝”不宜轻易否定。事实上,昭帝穿着也非“便服”,其头上所着乃是后人想象的“通天冠”,而通天冠正是西汉皇帝最重要的一类首服,画家以通天冠加于昭帝,正是“按据史传”的体现。概言之,在汉昭帝的画像中,非冕服的冠服并未影响昭帝的正统地位,这势必也在一定程度上消解了冕服与正统的关联。 本文来自jirehuo.com

要之,陈葆真在建构“冕服=正统”“便服=非正统”这一解释时,实际设定了若干前提,例如部分题记不可信,着便服者包括亡国之君等。而如前所见,上述前提未必可以成立。缺少这些前提的“保驾护航”,判断皇帝着冕与否反映了唐初君臣的正统观,毋宁说是有疑问的。事实上,如流传至今的北京故宫博物院、台北故宫博物院藏唐代皇帝像或撒马尔罕大使厅壁画绘唐高宗像所见,唐人绘本朝皇帝像多着幞头,而非冕冠(图5a-图5g);至于文献所见唐人皇帝像,固然着冕冠者确有其例,但亦不乏着通天冠甚至更为闲散的纱衣幅巾者。由此可见,唐人在绘制皇帝像时,应无意识借助冕服来宣示正统。这一图像创作环境的佐证进一步表明,《历代帝王图》后半段中南北皇帝异服,应与正统认识无关。 内容来自www.jirehuo.com

图5a (传)阎立本《步辇图》之唐太宗 挤热火,www.jirehuo.com

copyright jirehuo.com

copyright jirehuo.com

图5b (传)李昭道绘《明皇幸蜀图》之唐玄宗 挤热火,www.jirehuo.com

本文来自jirehuo.com

内容来自www.jirehuo.com

内容来自www.jirehuo.com

图5c 撒马尔罕大使厅壁画之唐高宗

内容来自www.jirehuo.com

本文来自jirehuo.com

图5d 南熏殿《唐高祖立像》(局部) 本文来自jirehuo.com

本文来自jirehuo.com

挤热火,www.jirehuo.com

挤热火,www.jirehuo.com

图5e 南熏殿《唐太宗立像》(局部) 挤热火,www.jirehuo.com

copyright jirehuo.com

本文来自jirehuo.com

本文来自jirehuo.com

图5f 南熏殿《唐太宗纳谏图》(局部) 内容来自www.jirehuo.com

copyright jirehuo.com

图5g 南熏殿《唐太宗半身像》(局部) 挤热火,www.jirehuo.com